GDVによる水の測定理論

- 2011/04/23 11:35

- Category: GDV(水)

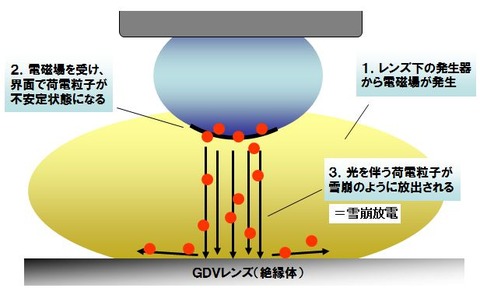

生体を測定する時は指を電極として測定します。GDVレンズと指の間に不平等電場を作り出し、指から電子の放出による発光(放電)を促し、GDVカメラがその様子を捕えます。GDVが捕えている放電は、雪崩放電と沿面放電の二種類があります。

*雪崩放電(電子雪崩)

電場の中で自由電子が気体分子と衝突すると新たな電子が叩き出され、これが電場で加速されてさらに別の分子と衝突して加速度的に電子数が増える現象です。

*沿面放電

絶縁体の表面に沿って発生する放電現象です。

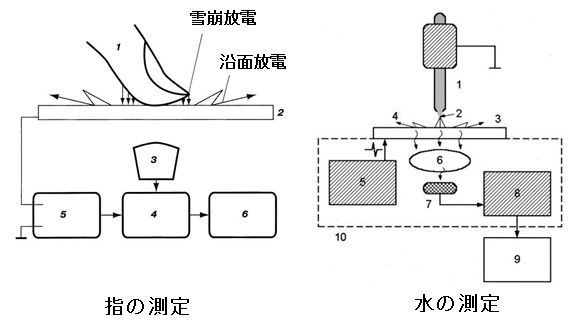

▼水の測定の流れ

水滴の入ったシリンジから、水滴を押し出す。

↓

GDVレンズに取り付けてある金属格子とインパルス発生器によってGDVレンズと水滴の間に高電磁界(EMF)を作る。

↓

水滴と高電磁場が相互作用を起こし、水滴表面から荷電粒子、光粒子の放射が発生する。これらの放射は、高電磁場の影響で増幅・加速され、気体放電が発生する。

↓

この放電の様子は、光学システムによって撮り込まれ、CCDカメラによって撮影される。

↓

CCDカメラで撮影された内容は、ビデオ・デジタイザーに送られ、デジタルデータに変換される。

↓

デジタルデータに変換された放電の様子(GDVグラム)は、GDVカメラに接続されたコンピュータに送られる。

↓

水の測定の場合(シリンジでの水の測定の場合)、指ではなく水が電極となる。水滴とGDVレンズ

の間に不平等電場を作り出し、水滴から荷電粒子の放出を促し、それを発光として捕える。

- ----------------------- GDVオフィシャルサイトをセラピスト向けにリニューアルしました。

用途や使用方法がより分かりやすくなったページにぜひお立ち寄りください。